浙江發布了國家“136號文”承接方案的征求意見稿��,初步明確新能源入市機制;緊接著,國家發改委����、國家能源局發布新能源就近消納價格機制�,進一步推動綠電直連發展……一系列政策變革預示著��,以光伏為代表的新能源行業進入一個新階段�。

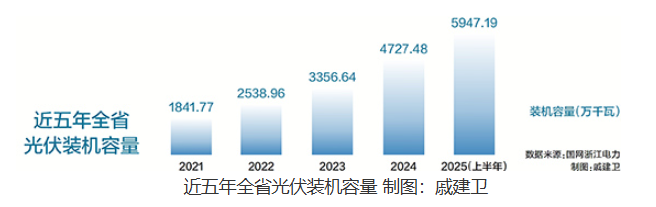

在浙江,上半年全省光伏裝機達到5947萬千瓦�����,超過煤電�,成為第一大電源。在規模達到高點的同時,光伏產業鏈正面臨陣痛�����。上游,中央財經委、工信部等密集發聲����,劍指“內卷式”無序競爭;下游,全面入市讓新能源電站收益更具不確定性,光伏開發企業在“搶裝潮”之后���,進入觀望期。

我國提出“雙碳”目標以來,開發光伏、風電等清潔能源是政策所向���,作為“新三樣”之一�,光伏制造也是拉動經濟發展的優勢產業。在浙江市場上�����,光伏如何可持續發展? 伏電站發出的電力需接入浙江電網��,才能輸送到千企萬戶�����。但光伏資源大多在山地、水面����,遠離電網基礎設施和人口產業密集地����,存在資源“錯位”;光伏發電受天氣影響���,具有較大的波動性�,需要電網大范圍調度,才能確保送得出��、用得掉���。

這些天然屬性��,導致電網承壓巨大��,也影響了光伏進一步發展。

比如處于華東電網末端的溫州�,是“大電源�、小電網”����,接入點越來越多、送出難度越來越大。位于樂清的一座灘涂光伏電站,就曾因為附近的變電站接入口達到上限而延緩工期�,等到新的變電站建成才恢復建設進度�。

近些年����,國網浙江電力開展了多輪農網改造,全省戶均變電容量超過7千伏安,遠超河南��、河北等光伏大省�����。從國家能源局對部分省份開展的并網承載力評估結果來看����,浙江總體表現不錯,但個別地區已開始出現“擁堵”情況。